Ausführlicher Text zur Endnote 19, zitiert sind die gefetteten, kursiven Textteile

Zur Bundeswehr gehen oder verweigern? Kriegsdienstverweigerung Ende der 60 er Jahre in der katholischen Jugend als Ausdruck persönlicher Haltung.

Wolfgang Gallfuß

Die folgenden persönlichen Erinnerungen beanspruchen nicht den Anspruch auf objektive Wiedergabe von historischen Abläufen. Diese Erinnerungen mögen stellenweise als übertrieben und einseitig erscheinen. Sie haben sich in dieser Weise stark in das persönliche Gedächtnis eingegraben. Sicherlich gibt es gleichaltrige Zeitzeugen, die diese Zeit völlig anders erlebt hatten.

Ab Mitte der 60 er Jahre wuchs die kritische Distanz zur amerikanischen und auch deutschen Militär- und Außenpolitik an. Der „Kriegsdienst“ als „vaterländische Pflicht“ junger Männer war nicht mehr selbstverständlich, die Zahlen der Anerkennungsanträge auf Kriegsdienstverweigerung schnellten hoch. Anfang der 60er Jahre verweigerten jährlich etwa 3.000 junge Männer den Kriegsdienst, Ende des Jahrzehnts dann schon 12.000 und Ende der 70er Jahre ca. 70.000 (https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsdienstverweigerung_in_Deutschland) Auch die die männliche katholische Jugend wurde von dieser Verweigerungswelle erfasst. Kriegsdienstverweigerung entwickelte sich ab Mitte der 60 er Jahre als eine Form des persönlichen Widerstands gegen den kriegerischen Irrsinn, gegen neokoloniale Politik und gegen Gewalt in Staat und Gesellschaft. Auch in den Reihen der katholischen, männlichen Jugend, die bis dahin durchaus loyal, wenn auch zähneknirschend, zum „Bund“ ging.

Der Geist der 50er Jahre: patriotische, militaristische Lieder in der katholischen Jungschar

Zwei Lieder, die in den 50er und 60er Jahren in Gruppenstunden der katholischen Jungschar und auf den „Lagern“ mit Begeisterung gesungen, meist gegrölt wurden, drücken den herrschenden Zeitgeist aus.

Der Burensong

„Ein Kampf ist entbrannt,

es dröhnt und es kracht

und es tobt eine blutige Schlacht.

Es kämpfen die Buren aus Oranja Transvaal

gegen Engel in großer Überzahl.

Ein alter Bur mit weißem Haar

zog seinen Söhnen voran.

Der jüngste war kaum 14 Jahr,

doch er scheute nicht den Tod fürs Vaterland…“

Tscherkessenlied

„Die Steppen zittern und es gellen laute Rufe,

von ferne naht ein Reiter her.

Es knallen Peitschen und es gellen laute Rufe,

Vom Kuban bis zum Schwarzen Meer.

Die harte Faust umspannt die kurze Lanze, zum Stoß bereit,

denn zahlreich sind des Feindes Scharen.

Abends ruft die Trommel uns zum Tanze,

die Nacht ist traumlos, kurz und schwer.“

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=3fHl2zE0vQk

Das sind nur zwei Beispiele aus dem Liedgut der Katholischen Jungschar in St.Bonifatius in der Weststadt von Heidelberg. Sie stehen zwar in unterschiedlichen politischen Traditionen[1], haben aber beide eine durchaus deutliche gewalttätige, patriotische Botschaft. Diese Lieder wurden ohne großes Nachdenken über Inhalt und Botschaft in der Gruppenarbeit eingesetzt.

Lieber Tod als Rot!

Neben solchen Liedern gab es viele weitere alltägliche Ausdrucksformen von Gewalt, offen oder subtil. Prügelstrafen in der Schule durch kriegstraumatisierte männliche Lehrkräfte gehörten dazu, aber auch ständige ideologische Belehrung, dass die modernen westlichen Demokratien gegen die rote Gefahr aus dem Osten mit allen Mitteln, vor allem auch mit militärischen, verteidigt wird und dass jeder deutsche wehrfähige Mann dazu bereit sein musste. Bundeswehr und NATO schützten vor dem „soffjetischen“ Lager, wie sich der damalige Bundeskanzler Adenauer auszudrücken pflegte. „Lieber Tod als Rot“ war ein geflügelter Spruch, auch in Kreisen der katholischen Jungmannen.

So schallte es nicht nur im Schulunterricht aus dem Mund des Kriegsveteranen, der nun Gemeinschaftskundelehrer war, den Kindern entgegen. Auch von der Kanzel predigten Missionare gegen die rote Gefahr aus dem Osten.

„Das Maschinengewehr Gottes“ in Gestalt des Jesuitenpaters Leppich sendete seine Salven mit gleicher Botschaft auf die gläubig lauschende katholische Gemeinde St. Bonifatius auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt. Am Jugendbekenntnissonntag im Juni eines jeden Jahres zogen die katholischen Jugendgruppen in militärischer Ordnung mit Kluft und Banner zur „Thingstätte“ auf dem Heiligenberg um dort ihren Glauben zu präsentieren. Über diesem Spektakel wehte immer die Ästhetik eines kleinen Reichsparteitags….

„Herkumme un ä Ohrfeig abhole“

Häusliche Prügelstrafen, eine mit harter Hand erziehende Nonne Galena im Kindergarten St. Hildegard, Ohrfeigen in der Jungscharrunde: all das gehörte auch dazu. Was aber weder von den Kindern noch den Ohrfeigen verteilenden Erwachsenen als größeres Problem empfunden wurde. Es war halt so üblich. Ein beliebter Spruch des „Führers“ in der Jungschargruppenrunde, wenn ein Kind nicht spurte: „Herkumme un ä Ohrfeig abhole“

Der Krieg war somit tagtäglich im Wohnzimmerbüffet im wahrsten Sinne des Wortes greifbar.

„Kameradentreffen“ des Vaters im elterlichen Wohnzimmer beleuchteten dagegen eher die „schöne“ Seite des Kriegs, nämlich die überlebenswichtige Kameradschaft in menschlichen Extremsituationen.

Die Aktentasche über dem Kopf schützt vor dem „soffjetischen“ Atomschlag

In der Häusserstraße, in den Büros und den Versammlungsräumen des Zivilschutzes sind die jungen Erwachsenen der katholischen Jugend regelmäßig unterwiesen worden, wie man sich am besten mit Aktentasche über dem Kopf unter dem Schreibtisch vor einem drohenden sowjetischen Atomangriff wirkungsvoll schützt. Einen solchen Angriff könne man so überstehen. In einer ähnlichen Weise schützten sich nämlich sonnenbrillentragende amerikanischen Soldaten in der Wüste von Nevada bei einem Atombombenversuch des US-Amerikanischen Militärs vor Explosion und Strahlungen. Sie stehen, beeindruckt von der ästhetische Schönheit des atomaren Pilzes, hinter einer kleinen Mauer und lassen sich dabei filmen.

Dieser Film beeindruckte die jungen Katholiken beim Zivilschutz in der Häusserstraße in der Heidelberger Weststadt.

Link zu Filmen über die Atomversuche in Nevada: hier und hier und hier

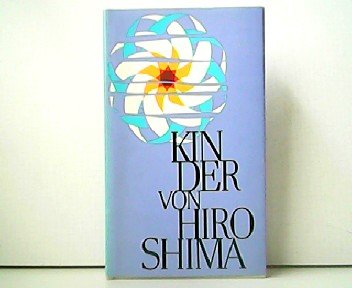

Später ist dieses Buch auf den Markt gekommen:

Abkehr vom Zeitgeist der 50er Jahre

Sich als junger Mensch von diesem Zeitgeist abzuwenden, dazu bedurfte es äußerer Einflüsse auf die katholischen Jugendlichen.

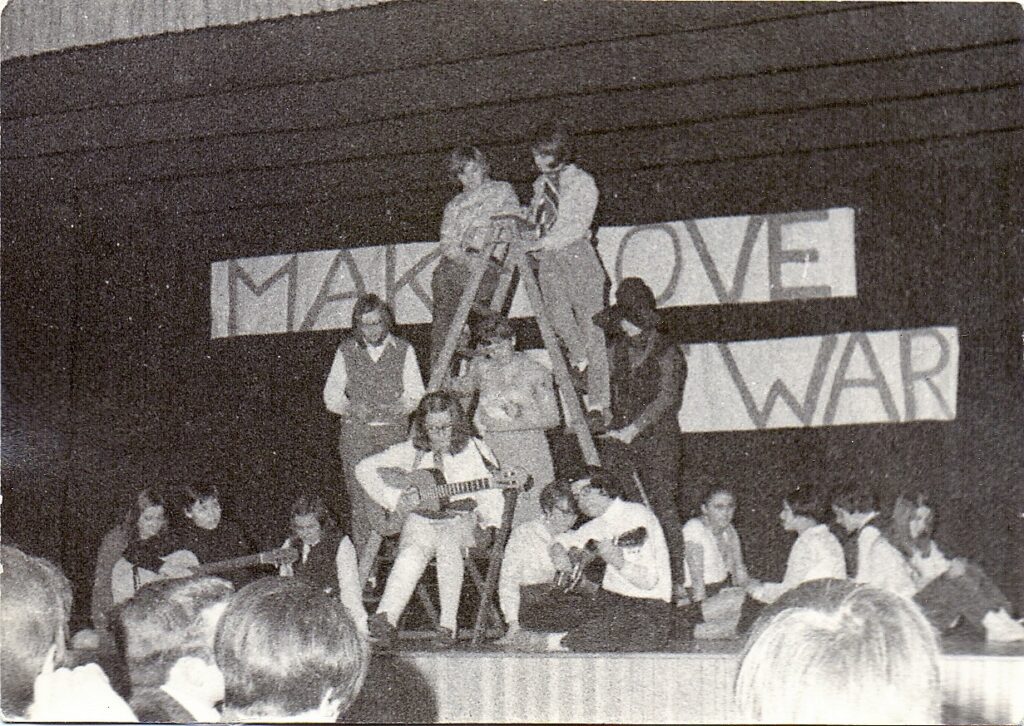

Die oben beschriebenen gesellschaftlichen Umstände nahmen ab Mitte der 60er Jahre an Einfluss ab. In der Jugendarbeit standen nun mehr und mehr die existenziellen Fragen von Krieg und Frieden, von Gewalt und Pazifismus auf der Tagesordnung. Das war vor allem auch der studentischen Rebellion ab Mitte der 60er geschuldet in deren Mittelpunkt u.a. auch die Aufarbeitung und Ablehnung des deutschen Nationalsozialismus mit all seinen militärischen, ideologischen, autoritären und rassistischen Ausprägungen stand.

Der junge, 15/16 jährige Auszubildenden bei der Sparkasse Heidelberg in der Kurfürsten-Anlage – in der Freizeit aktiv in der katholischen Jugendarbeit in der Weststadt- verbrachte seine Mittagspause Mitte der 60 er Jahre nun nicht mehr in der Kantine sondern häufiger auf dem Bismarckplatz. Dort agitierten Studenten Passanten mit ihrer kritischen Haltung zur Notstandsgesetzgebung (1967 und 1968), gegen den Vietnamkrieg, gegen die Fahrpreiserhöhungen bei der HSB. Ein anregendes, spannendes öffentliches Bildungsprogramm, das nichts mit den Bildungsinhalten der 8 jährigen Volksschule in der Weststadt oder mit den Gruppenstunden der katholischen Jungschar zu tun hatte.

Auch die abendlichen Teach-Ins in der Heuscheuer oder im Hörsaal 13 der neuen Universität waren aufregend und aufklärend. Wortgewaltige, meinungsstarke Meinungsführer des SDS beeindruckten kolossal, auch wenn man als junger Zuhörer nur wenig verstand. Vielleicht faszinierten diese studentischen Versammlungen und die dort gehaltenen Reden auch wegen des ideologischen Dogmatismus, der katholischen Predigt nicht unähnlich. Aber nun mit konträren Inhalten, aber ähnlich messianisch.

Der Zeitgeist wandelte sich also. Was zuvor unhinterfragt zelebriert wurde, stand nun im Zentrum von kritischen Diskussionen, auch in der Jugendarbeit.

Mit 18 Jahren kam dann der „Erfassungsbescheid“, die „Musterung“ stand an und damit auch die Frage, ob man verweigern will. Das Verfahren zur Verweigerung des Kriegsdienstes an sich war schon eine Zumutung und eine Herausforderung.

Es sah bis zu drei Instanzen vor, die man als kriegsdienstverweigernder junger Mensch ab 18 Jahren durchlaufen musste, um vielleicht dann anerkannt zu werden. Die ersten beiden Instanzen sind „vorgerichtlich“. Der erste Schritt ist ein schriftlicher, ausführlich begründeter Antrag, den man einzureichen hatte. Dann kam eine Einladung zum KDV Ausschuss. Wer Glück hatte, wurde gleich anerkannt und das Verfahren war erfolgreich beendet. Wer Pech hatte, musste erneut mit einem modifizierten schriftlichen Antrag vor der nächsten Ausschussinstanz erscheinen. Wer erneut Pech hatte, musste in ein abschließendes „gerichtliches“ Verfahren, mit allem juristischem „Drum und Dran“.

Die richtige Uniform als wichtiges Erfolgskriterium vor dem KDV-Ausschuss

Im „antiautoritären“ politischen Klima der späten 60 er Jahre reifte die persönliche Entscheidung, den Kriegsdienst zu verweigern. Diese Umstände vermittelten das „gute“ Gefühl, das moralisch, politisch und historisch Richtige zu tun. Die katholische KDV-Beratungsstelle unterstützte diesen Schritt mit allen Kräften.

Ohne diese Hilfe wäre das Anerkennungsverfahren sehr schnell gescheitert. Ein Schriftsatz wollte formuliert sein, indem man seine persönlichen Beweggründe zur Kriegsdienstverweigerung darlegen musste. Dieser Schriftsatz musste dann vor dem KDV-Ausschuss gegen kritische Nachfragen verteidigt werden. Kein leichtes Unterfangen für den schriftlich und rhetorisch ungeübten jungen Sparkassenkaufmann, der nicht aus akademischen, sondern aus einfachen sozialen Verhältnissen kam, wo das redegewandte Argumentieren nicht zum familiären Alltag gehörte.

In der ersten Instanz des KDV-Ausschusses lief dann auch so ziemlich alles schief.

„Du stehst als junger Mann mit 19 Jahren vor einem mehrköpfigen, männlichen Gremium, meist mit klarer militärischer Orientierung, und musst begründen, warum gerade Du nicht fürs Vaterland kämpfen willst. Eine kaum zu lösende Aufgabe.“

Das größte Handicap war aber mein Outfit. Üblicherweise standen vor dem Gremium langhaarige, bärtige junge Männer, im Parka- oder Hippieoutfit.

Meine „Uniform“ als junger Sparkassenangestellter war aber der ordentliche Anzug, weißes Hemd und Krawatte und kurz geschnittene Haare. Da die Verhandlung während der Arbeitszeit stattfand und ich mir dazu einen halben Tag freinehmen musste, bin ich also in dieser Kluft vor dem KDV-Ausschuss erschienen und argumentierte dort, so gut ich es konnte.

Was ich zu sagen hatte, interessierte aber offensichtlich die Mehrheit der des Gremiums nicht. Sie beschäftigte vielmehr die Frage, die am Ende an mich gestellt wurde: „Sie sehen ja ganz normal aus, wie alle normalen jungen Männer. Und die gehen doch alle zur Bundeswehr. Warum wollen ausgerechnet Sie nicht zum Bund?“

Damit war die Entscheidung gefallen, ich wurde abgelehnt. Was ich nur schwer verkraftete und meinem Selbstbewusstsein nicht gerade förderlich war.

In der zweiten Runde schaffte ich es dann doch, dank der tatkräftigen Unterstützung der kirchlichen Beratungsstelle und dank eines Parkas und Jeans, die ich nun statt des Anzugs trug. In der Zwischenzeit ließ ich mir auch noch einen Bart wachsen, da ich sowieso zur schulischen Weiterbildung die Sparkasse verlassen wollte. Sonst wäre der Bart alleine schon ein Grund zur Abmahnung durch den Arbeitgeber gewesen. Mein neues Outfit überzeugte dann offensichtlich den KDV-Ausschuss. Ich war nun weniger interessant zur Verteidigung unseres „Wertesystems“.

Dieses verzwickte, unsägliche Anerkennungsverfahren hatte dann doch einen nachhaltigen Effekt:

Allein die erforderliche gründliche Beschäftigung mit dem Thema Krieg und Frieden war sehr hilfreich und führte zur Festigung des eigenen pazifistischen Standpunkts, was natürlich zur weiteren eigenen Politisierung beitrug und auch seinen Niederschlag in der Jugendarbeit fand und die politische Distanz zu den älteren Generationen in der Gemeinde vergrößerte.

[1] Das sogenannte Burenlied wurde auch in der HJ im Dritten Reich gesungen, das „Tscherkessenlied“, nicht weniger patriotisch und blutrünstig, war hingegen als slawisches“ Liedgut verboten. Siehe hier: https://www.stopptdierechten.at/2016/01/16/der-abgeordnete-neubauer-trallert-ein-lied/ und hier: https://www.edelweisspiratenfestival.de/html/schanghai.html