Wolfgang Gallfuß, Ute Hauck-Rapp, Sigrid Neureither, Bernhard Stehlin, Angelika Zeller

1972: „Clash of Cultures“ in der St. Bonifatius-Gemeinde in der Weststadt

In Erinnerung an Ludwig Bopp,

Jugendseelsorger und Pfarrer

in St. Bonifatius/Heidelberg-Weststadt

Im September 2022 jährt sich zum 50. Mal ein Ereignis, das in der katholischen Gemeinde St. Bonifatius in der Weststadt ziemlichen Wirbel verursachte. Den dort sehr aktiven Jugendgruppen des „Bund der Deutschen Katholischen Jugend“ (BDKJ) wurde auf Beschluss des Pfarrgemeinderats der Zutritt zu den Jugendräumen im Gemeindehaus St. Hildegard verboten. Betroffen waren ca. 180 bis 200 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 22 Jahren.

Grund: Die Jugendleiter*innen galten als zu radikal, zu links, zu rebellisch und vor allem als zu wenig „katholisch“. Ludwig Bopp, seit ca. 1962 Jugendseelsorger und ein Mentor der rebellischen Jugend, wurde 1970 Pfarrer der Gemeinde St.Bonifatius. Ihm oblag nun die Ausführung des Pfarrgemeinderatsbeschlusses, die Jugendlichen “vor die Tür zu setzen”. Dieses Ereignis prägte nicht nur die betroffenen Kinder und Jugendlichen, auch die Gemeinde St. Bonifatius erholte sich über Jahre nicht von diesem „Aderlass“ an aktiven, jungen katholischen Christen. Vor allem „litt“ der 2021 verstorbene Ludwig Bopp jahrzehntelang an diesem Bruch in seiner Pfarrgemeinde. Der BDKJ arbeitete als von der Gemeinde unabhängige Organisation bis Ende der 70 er Jahre weiter und gründete dann unter Beteiligung einer Gruppe von Pädagogikstudent*innen Anfang der 80 er Jahre den heute noch sehr aktiven Verein KULTURFENSTER e.V. Heidelberg.

Dieser Artikel beruht auf Erinnerungen der Autor*innen, die als Jugendliche am damaligen Geschehen aktiv beteiligt waren und bezieht sich auf die 1973 vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend St. Bonifatius herausgegebene „Dokumentation zum Konflikt in St. Bonifatius“.

Diese Dokumentation sowie alle in den Klammern (…) durchnummerierten Anmerkungen sind hier zu finden.

Um die im Text gezeigten Bilder zu vergrößern, auf die Bilder drücken.

„Ihr habt Euch nach uns zu richten. Entweder ihr fügt Euch, oder ihr geht!“[1]

Mit diesem knappen Machtwort zerschnitt am 28. September 1973 der Nachfolger des Jugendseelsorgers endgültig das Band zur sehr aktiven Jugendarbeit des BDJK in der Weststadtgemeinde St. Bonifatius.

Die letzte Jugendgruppe des BDKJ, die bis dahin noch einen Jugendraum nutzen durfte, verzichtete nach diesem „Machtwort“ auf dieses „Privileg“. Sie wollte sich diesem Diktat nicht unterwerfen und schrieb deshalb am 14.Oktober 1973 in einem Flugblatt an die Gemeinde: „…Die Gemeindeleitung ist zu keinerlei Gesprächen mit uns als Mitglieder des BDKJ bereit. Wir aber möchten weiterhin Gespräche, die zur Einigung führen. Diese Einstellung der Gemeindeleitung veranlasst uns, den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Raum nicht mehr zu benutzen…“ (1)

Damit endete endgültig die traditionsreiche katholische Jugendverbandsarbeit des BDKJ in St. Hildegard, den Räumen der Pfarrgemeinde St. Bonifatius. Sie lebte aber von da an außerhalb der Gemeinde in eigenen Räumen in der Weststadt sehr erfolgreich fort.

Dieser „Rauswurf“ hatte eine Vorgeschichte. Sie soll im Folgenden exemplarisch dargestellt und analysiert werden.

Innerkirchlicher Aufbruch in den 60 er Jahren und das Oratorium Philip Neri in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius

Der Konflikt zwischen dem BDKJ und der Pfarrgemeinde bahnte sich über mehrere Jahre hinweg an, obwohl die Pfarrgemeinde St. Bonifatius in den 60 er Jahren in Heidelberg als eine fortschrittliche Pfarrgemeinde galt. Die Gemeinde St. Bonifatius stellte seit Anfang der 60 er Jahre mit ca. 8.000 Gemeindemitgliedern[2] eine recht große und beliebte katholische Pfarrgemeinde in Heidelberg dar. Die repräsentative Kirche am Wilhelmsplatz war bei den sonntäglichen 3-4 Gottesdiensten immer gut gefüllt. Diese Beliebtheit der Gottesdienste in St. Bonifatius war auch durch ein junges seelsorgerliches Team begründet, das sich seit Anfang der 60 er Jahre in einem als „fortschrittlich“ verstandenem „Oratorium Philip Neri“ organisierte[3], das ist eine priesterliche Wohn- und Lebensgemeinschaft im Pfarrhaus St. Bonifatius, die eigenen Regeln folgt und keinen Generaloberen hat. Diese (autonome) Form der priesterlichen Gemeinschaft bringt damit auch einen enormen freiheitlichen Vorteil in der streng hierarchisch organisierten katholischen Kirche mit sich. [4] Die junge Priestergemeinschaft führte die Gemeinde im Team. Im Oratorium lebten auch noch ihre Haushälterinnen, in der Regel Schwestern der Priester, sowie einige weitere Geistliche, die nicht direkt in der Gemeinde selbst, sondern als Klinik-Seelsorger, Religionslehrer u.a. ihre Arbeit verrichteten. Das für die damalige Zeit sehr offene, seelsorgerliche theologische Selbstverständnis des jungen Priesterteams prägte vor allem auch die jüngere Generation in der Gemeinde. Es motivierte die jungen Christen in der katholischen Jugendverbandsarbeit zu mehr „Weltoffenheit“ des christlichen Glaubens. Der Kern der Gemeinde blieb aber eher traditionell.

Pfarrer Bopp: „…bin irgendwann links überholt worden…“

Das gesamte Bündel der im folgenden beschriebenen konfliktträchtigen

Entwicklungen (ab ca. 1967) wurde vom Pfarrer und Pfarrgemeinderat bis Ende der 60 er Jahre zwar kritisch gesehen, aber zunächst noch mitgetragen. Schließlich waren die Jugendgruppen eine zahlenmäßig große und eine sehr aktive Gruppe in der Gemeinde. Sie waren bei allen gemeindlichen Aktivitäten eine feste Größe, mit der immer gerechnet werden konnte. In dem Moment aber, als neue Konzepte der offenen Jugendarbeit praktisch umgesetzt werden sollten und das „Vetorecht“ des Pfarrers nicht mehr akzeptiert wurde, eskalierte der Konflikt Anfang 1972 und führte zum Rauswurf aus der Gemeinde. In der Schrift der Gemeinde zum 100-jährigen Jubiläum 2003, wird Ludwig Bopp lakonisch zitiert: „Pfarrer Bopp meint…rückblickend, dass er irgendwann links überholt worden sei, dadurch aber eine Generation Jugend für die Pfarrgemeinde verloren war.“

Werdegang des 1972 eskalierenden Konflikts zwischen BDKJ und Pfarrgemeinde St. Bonifatius

Die Vorgeschichte des Konflikts hing stark von den gesellschaftlichen und innerkirchlichen Entwicklungen ab. Die gesellschaftlichen Umbrüche machten vor den Toren der Gemeinde St. Bonifatius nicht halt. Heidelberg wurde zu einem Zentrum der Protest- und Studentenbewegung. Die Altstadtsanierung unter Oberbürgermeister Reinhold Zundel rief ebenso Proteste hervor wie andere kommunale Themen, z.B. die Erhöhung der Fahrpreise der städtischen Verkehrsbetriebe im Sommer 1969. Die Beschäftigung mit dem Krieg der USA in Vietnam warfen grundsätzliche Fragen nach Ausbeutung und Unterdrückung in den sog. „Dritte Welt“– Ländern auf. Es ergaben sich neue Themen in den Gruppenstunden der 13-16-Jährigen: „Es gefiel mir, aktiv zu sein, sich mit gesellschaftlichen Veränderungen (1968 als Dreizehnjährige!) auseinanderzusetzen. Und natürlich der Club als gemischte Gruppe kam für mich zu einem guten Zeitpunkt.“ (2)

Die Rufe nach mehr Demokratie, auch in der Kirche, wurden immer lauter, auch beeinflusst vom Reformprozess des 2.Vatikanischen Konzils und der „Theologie der Befreiung“. [5] Die Struktur der Amtskirche und viele überkommene theologische Prinzipien wurden hinterfragt. Eine junge Katholikin erinnert sich: „Geradezu verschlungen werden die Schriften von Leonardo Boff[6] und Gustavo Gutierrez[7], die in der Theologie der Befreiung die Kirche als Verteidigerin der Menschenrechte für die Armen sieht und die Übernahme politischer Verantwortung aus dem befreienden Geist des Evangeliums herleitet.“[8]

Der damalige Jugendseelsorger Ludwig Bopp, war lange Jahre Mentor dieser Entwicklung. Er brachte die inhaltlichen Impulse in die Leitungsgremien der verbandlichen Jugendarbeit in der Gemeinde ein. Ein Teilnehmer an diesen Sitzungen erinnert sich: „…Die Besprechungsrunden beim Jugendkaplan Ludwig Bopp waren sehr anregend und motivierend. Er hatte immer wieder irgendeine neue Schrift oder ein Buch dabei, wo es um die lateinamerikanische Befreiungstheologie, um neue Formen der Kirche und der Gemeinde ging, die er mit uns diskutierte. In seinen Händen sah ich auch das erste Mal die damals sehr verbreitete „Mao-Bibel“, die er uns zwar nicht ans Herz legte, aber offensichtlich beschäftigte er sich damit…“ (3)

Überkommene katholische Rituale und politische Orientierungen wurden hinterfragt….

…Beispiel Fronleichnamsprozession

Bis Ende der 60 er Jahre war die Teilnahme der Gemeinde und der Jugendverbände an der jährlich stattfindenden Fronleichnamsprozession eine Selbstverständlichkeit. Die katholische Jugend zog, in Kluft und durch Banner den einzelnen Verbänden zuordenbar, in Begleitung der in „vollem „Wichs“ vertretenen kath. Studentenverbindungen mit der Gesamtgemeinde durch die Straßen der Weststadt…“ (4) An verschiedenen Punkten standen festlich geschmückte Altäre mit üppigen Blumenteppichen. Kinder und engagierte Mitglieder der Gemeinde durften diese einen Tag zuvor auslegen. Unter einem von den Honoratioren der Gemeinde getragenen Baldachin wurde eine Monstranz mit einer konsekrierten Hostie als „Leib Christi“ durch die Straßen getragen, begleitet von einer großen Schar von Messdienern, den Ordensschwestern und den Priestern der Gemeinde und möglichst vielen Gemeindemitgliedern.

Gegen diese Ausdrucksform „als Demonstration kraftvoller Einheit“ (5) der katholischen Kirche formulierten im Mai 1969, kurz vor dem Fronleichnamstag, Jugendgruppenleiter des BDKJ ihre Kritik in einem ausführlichen Schriftsatz mit theologischen und gesellschaftlichen Argumenten. Sie stellten Fragen an die geplante Pfarrversammlung wie „…Gibt es eine solche Einheit (der Kirche) wirklich noch…Wäre ein öffentliches Auftreten der Kirche…(gegen Unrecht…) nicht angebrachter? … Die Verwandlung von Brot und Wein steht auch heute noch einer Verständigung zwischen den Konfessionen im Weg…Wegen der genannten Gründe sind wir der Meinung, dass man auf diese Art der Verehrung des Altarsakramentes in Zukunft verzichten sollte“ (6)

In einem weiteren Brief gingen sie mit der Fronleichnamsprozession noch härter ins Gericht: es werde „…der verzweifelte Versuch unternommen…eine tote Sache künstlich am Leben zu erhalten. Eine neuerliche Bestätigung für unseren

Verdacht, dass hiermit Alterserscheinungen der Kirche durch Schönheitsoperationen kaschiert werden sollen, anstatt im bereitwilligen Hören auf die tatsächlichen Nöte und Bedürfnisse des Menschen von heute einen Weg in die Zukunft zu eröffnen…“ (7)

…Beispiel „Konsumkritik“:

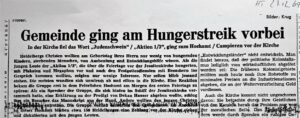

Statt Weihnachtshochamt in der Kirche Hungerstreik vor der Jesuitenkirche (1969)

Als die Studentengemeinden (ESG und KSG) über die Weihnachtsfeiertage einen Hungerstreik „Aktion 1/3“ vor der Jesuitenkirche gegen den Konsumterror in den Metropolen und den Hunger in der restlichen Welt organisierten, waren „BDKJ‘ ler*innen“ aus St. Bonifatius mit dabei, was durchaus bei der Elterngeneration für Konfliktstoff am heiligen Weihnachtsfest führte. Die Gottesdienstbesucher*innen in der Jesuitenkirche reagierten meist ablehnend und manche/r ließ sich gar zu üblen Beschimpfungen herab, wenn ihnen ein Flugblatt mit der Überschrift „Spenden beruhigen das Gewissen und verschleiern die politischen Hintergründe“ in die Hand gedrückt wurde. Wütende Ordensschwestern gingen mit ihren Regenschirmen auf die Hungerstreikenden los.“ (8) . In einem anonymem Schreiben wurden die Akteure beschimpft: “ …was ihr Euch mit euren flugblatt Aktionen …leistet, ist ein verbrechen an gut bürgerlichen leuten….eines könnte ich euch versprechen wenn hitler noch leben würde dann würde ich dafür sorgen daß ihr alle in ein kz kämt und vergast werden würdet…“ (Text wie im Orignal) (9). Auch in den Folgejahren wurden diese sozial-und konsumkritischen Proteste u.a. vor der Bonifatiuskirche fortgesetzt und stießen auf vehemente Ablehnung des Gemeindeestablishments.

…Beispiel „Sexualität“:

Katholische Keuschheit oder Sex vor der Ehe?

Große Empörung gibt es bei den Mitgliedern der Jugendverbände als Papst Paul VI. 1968 die Enzyklika „Humanae Vitae„verkündet, wo u.a. geschrieben steht: “Schaffung einer für die Keuschheit gedeihlichen Atmosphäre” …Bei dieser Gelegenheit wollen Wir die Erzieher und alle, die für das Gemeinwohl der menschlichen Gesellschaft verantwortlich sind, an die Notwendigkeit erinnern, ein Klima zu schaffen, das geschlechtlich zuchtvolles Verhalten begünstigt. So überwindet wahre Freiheit Ungebundenheit durch Wahrung der sittlichen Ordnung. [9]…“ Eine junge Frau in der KJG erinnert sich: „Jetzt ist es vorbei mit dem absoluten Gehorsam gegenüber der Amtskirche, die tradierte Sexualmoral der katholischen Kirche, die Sex nur in einer hetero normativen Ehe ausschließlich zur Erzeugung von Nachwuchs sieht, wird in Frage gestellt. „(10)

In den Jugendräumen lag -nach Erinnerung eines Jugendgruppenleiters – z.B. das Sexualaufklärungsbuch „Sexfront“ aus, das einer Sexualethik folgte, die im krassen Gegensatz zur katholischen Ehe- und Sozialmoral steht: „Alles, was im gegenseitigen Einvernehmen gleichberechtigter Partner erfolgt, ist erlaubt.“[10] Die im CIZ verkehrenden Jugendlichen werden aus der Mitte der Gemeinde kritisiert. Sie wehren sich gegen die Vorwürfe und laden die Eltern zu einem Gespräch ein: “Wussten Sie schon, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn Mitglied eines linksradikalen Knutschvereins ist, der Rauschgiftorgien feiert?“ Interessierte Eltern kamen, nicht aber jene Gemeindemitglieder, die für diese Gerüchte verantwortlich waren. (11)

…Beispiel „Vaterlandspflichten“:

„Kriegsdienstverweigerung“ oder zum „Bund“ gehen?

Bis Mitte, Ende der 60 er Jahre war es eine Selbstverständlichkeit für den männlichen jungen Katholiken, der Pflicht zur Vaterlandsverteidigung zu folgen. Zunehmend wurde diese Pflicht aber in Frage gestellt. Auf dem Hintergrund der damals üblichen Beschäftigung mit Fragen zu Krieg und Frieden (z.B. mit dem Krieg der US-Amerikaner gegen das um Unabhängigkeit kämpfende vietnamesische Volk), um soziale Gerechtigkeit und ob die Militärbudgets nicht besser in Entwicklungshilfe investiert werden sollten, nahm die Bereitschaft zu, sich der Mühe eines Anerkennungsverfahrens für Kriegsdienstverweigerer zu unterziehen. Unterstützung finden die Kriegsdienstverweigerer auch bei kirchlichen Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerer. Ein wichtiger Effekt des Anerkennungsverfahrens stellt sich in der Erinnerung eines damals jungen Mannes aus dem BDKJ so dar: „…Das Verfahren an sich war schon eine Zumutung und eine Herausforderung. Du stehst als junger Mann mit 19 Jahren vor einem mehrköpfigen, männlichen Gremium, meist mit klarer militärischer Orientierung, und musst begründen, warum gerade Du nicht fürs Vaterland kämpfen willst. Eine kaum zu lösende Aufgabe. Aber: allein die erforderliche gründliche Beschäftigung mit dem Thema Krieg und Frieden war sehr hilfreich und führte zur Festigung des eigenen pazifistischen Standpunkts, was natürlich zur weiteren eigenen Politisierung beitrug und auch seinen Niederschlag in der Jugendarbeit fand und die politische Distanz zu den älteren Generationen in der Gemeinde vergrößerte…“ (12)

Konfliktpunkte zwischen Gemeindejugend und Pfarrgemeinde

Konfliktpunkt „Pädagogisches Konzept“

Beflügelt von der Lektüre von Alexander Sutherland Neil[11] und geprägt von den pädagogischen Prinzipien der „Pädagogik der Unterdrückten“ (1970) von Paolo Freire [12] begann die Entwicklung der Jugendarbeit in der Gemeinde hin zur emanzipatorischen Jugendarbeit, die wenig mit der eigenen konservativen, katholischen Sozialisation der verantwortlichen Jugendlichen zu tun hatte. Die pädagogischen Prinzipien von Freire beeinflussten bald auch das deutschlandweit reichende Konzept der damaligen Bundesleitung der KJG Deutschland. [13] Nicht alles war in der Praxis aber erfolgreich, vor allem die Anlehnung an die antiautoritäre Erziehung von A. Neill: „…Wir haben schnell erkannt, dass „autoritär“ geprägte Kinder in eigener Selbstentscheidung bspw. bei Sanktionierung von Fehlverhalten um einiges autoritärer und auch gewalttätiger waren, als wenn der Jugendgruppenleiter selbst Sanktionsentscheidungen zu treffen hatte…“ (13)

Konfliktpunkt: „Koedukative Kindergruppen“

Dem Zeitgeist entsprechend sollte die Kinderarbeit nicht mehr in geschlechtlich getrennten Gruppen stattfinden. Außerdem wurde mit den Kindern verstärkt handlungs- und projektorientiert gearbeitet. Kinder zu befähigen, sich aktiv mit der eigenen Lebenswelt auseinanderzusetzen, rückte gegenüber religiösen Themen in den Vordergrund. Eine Entwicklung, die von vielen Gemeindemitgliedern kritisch verfolgt wurde. Die Entscheidung zur Gründung neuer koedukativer Kindergruppen trotz des Vetos der Gemeindeleitung verschärfte den Konflikt mit der Pfarrgemeinde. Sie wurde als Angriff auf kirchliche Hierarchie- und Autoritätsstrukturen gewertet.

Sommer 1972: Die Katechetin sieht rot. Bewahrt die Kinder!

Im Frühsommer 1972 schrieb schließlich die Gemeindekatechetin einen Brandbrief an die Eltern der Kinder, die in der neu gegründeten, koedukativen Gruppe Mitglied waren: „.Jugendliche aus dem Bund der katholischen Jugend (laden) Ihr Kind zu Gruppenstunden ein, ohne Rücksprache mit der Leitung Ihrer Gemeinde…..ich fühle mich verantwortlich, Sie über das Ziel dieser jungen Leute in ihrer Arbeit mit den Kindern zu unterrichten. Wörtlich sagen sie“ Wir wollen die Kinder umfunktionieren. In welche Richtung? Von meinen Erfahrungen her ist diese Richtung mit einem christlichen Gewissen unvereinbar. Darum verstehen Sie bitte, wenn ich Ihr Kind davor bewahren möchte…“ (14)

Konfliktpunkt „Club- und Informationszentrum/CIZ“ (1971/1972):

Streit um selbstbestimmte, offene und koedukative Kinder-und Jugendarbeit eskaliert

Im Frühsommer 1972 eskalierte ein Konflikt, bei dem es um konzeptionelle Veränderungen und die Struktur der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde ging. Der BDKJ wollte seine Angebote für Jugendliche (ab ca. 14 Jahre) an den „Kulturellen Aufbruch“ der späten 60 er und frühen 70 er Jahre anpassen. Statt fester Gruppenstrukturen wurde ein offenes „Club- und Informationszentrum“ (CIZ) im Gemeindehaus angeboten. Die Jugendlichen übernahmen darin Verantwortung, sollten sich, ganz im damaligen Zeitgeist, selbst organisieren und die Themen bestimmen, mit denen sie sich beschäftigen wollten.

Der religiöse Bezug stand dabei nicht im Vordergrund. Alterstypische Auseinandersetzungen mit der eigenen Identität nahmen in allen Facetten einen größeren Raum ein: Lösung vom Elternhaus, sexuelle Fragen[14], Auseinandersetzung mit der „Welt“, Krieg, Frieden, soziale Ungerechtigkeiten, Demokratie in der Gesellschaft und der Kirche u.a.

Die zwischen 17 und 20 Jahre alten Leitungspersonen des CIZ brachten ihre eigene gesellschaftspolitische Sichtweise ein und auch ausdrücklich das Bekenntnis zu einer modernen, zeitbezogenen Theologie, zu einer „Offenen Kirche“ und zu einer „Offenen Gemeinde“.

Das offene Konzept des „Club und Informationszentrums/CIZ“ wurde seitens der etablierten Gemeinde sehr skeptisch bis ablehnend betrachtet. Die Jugendlichen ließen sich aber nicht aufhalten und suchten einerseits offensiv den Dialog mit der Gemeinde, um ihr Konzept zu erklären, und um es andererseits gegen die Widerstände durchzusetzen. Pfarrer und Gemeindeleitung konkretisierten ihre Kritik in verschiedenen Gesprächen mit den Verantwortlichen des BDKJ: die Leitungspersonen des BDKJ seien pädagogisch unqualifiziert, die „CIZ -Gruppen“ links unterwandert. Kinder und Jugendliche sollten „umfunktioniert“ werden und würden einseitig (im politischen Sinn gemeint) indoktriniert werden. Pfarrer und Gemeindeleitung würden nicht mehr akzeptiert werden, die Jugendlichen stünden außerhalb der Gemeinde…“ (15)

Trotz des starken Widerstands des Pfarrgemeinderates eröffnete das Leitungsteam des BDKJ im Januar 1972 das „CIZ“ im Gemeindehaus, verzichtete allerdings auf Anraten des Pfarrers auf die geplante und breit angelegte Werbekampagne zur Gewinnung von Jugendlichen.

Offene Veranstaltungen des CIZ zu aktuellen politischen Themen wurden gegen den erklärten Willen der Gemeindeleitung trotzdem durchgeführt. Als Urheber dieser Entwicklung wurden einige Rädelsführer/innen identifiziert, denen man u.a. willkürlich einfach vorwarf, Akteure des damals erstarkenden Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) zu sein. Einer der „Beschuldigten“ erinnert sich: „Ich war sehr wohl links, aber undogmatisch und antiautoritär eingestellt. Die Christen für den Sozialismus standen mir aber näher als der maoistische, dogmatische, die ewige politische Wahrheit verkündende KBW. Der erinnerte mich zu sehr an den katholischen Dogmatismus. Einmal „K-Gruppe (katholischer Dogmatismus)“ reichte mir…“ (16)

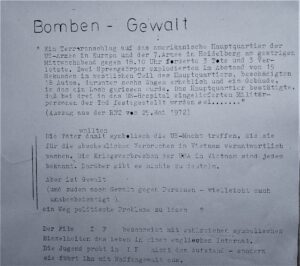

Der katholische Jugendclub CIZ politisch auf dem aktuellstem Stand:

Am 24. Mai 1972 findet ein Terroranschlag auf das US-Hauptquartier in der Römerstraße statt. Am 2. Juni lädt das CIZ zu einem Filmabend mit dem Thema „Gewalt“ ein und am 3. Juni 1972 spielt die Beatgruppe „PEACE“ zum Tanz auf.

Eskalation

Mit zunehmender Kritik einflussreicher konservativ geprägter Kreise in der Gemeinde am neuen Kurs der Kinder- und Jugendarbeit (ab ca. 1969) und seinem Funktionswechsel vom Kaplan zum Gemeindepfarrer (1970), war Ludwig Bopp diesen Kreisen mehr verpflichtet als den sich immer aktiver gegen gesellschaftliche Missstände engagierenden Jugendlichen.

Der Konflikt eskalierte. Der Pfarrgemeinderat, bzw. der Trägerverein des Gemeindehauses St. Hildegard beauftragte schließlich im Juli 1972 Gemeindepfarrer Ludwig Bopp, die Schlösser der Jugendräume im Gemeindehaus St. Hildegard auszutauschen. Etwa 180-200 Kinder und Jugendliche waren von nun an ausgesperrt. Sofort entfalteten die verantwortlichen Jugendlichen vielfältige Aktivitäten zur Rücknahme dieses Beschlusses. Dem politischen aktionistischen Zeitgeist gemäß gründen sie ein „Aktionskomitee“. Durch das sehr offensive Vorgehen der Jugendlichen wurden zugleich aber auch die gewünschten Gespräche mit der Gemeindeleitung schwieriger. Die Jugendvertreter*innen schickten formvollendete Schreiben in hochgestochener, an juristische Schriftsätze erinnernder Diktion an die Gemeindeverantwortlichen und baten darin um einen ernsthaften Dialog über die Struktur einer zukunftsorientierten Jugendarbeit in der Gemeinde. Die Gemeindeleitung reagierte in kurzen, bürokratischen Schriftsätzen kühl und abweisend, ohne persönliche Ansprache und ohne übliche, formelle Höflichkeitsfloskeln. Jegliches Begehren auf einen Dialog wurde abgelehnt. (17) Je mehr Dialog gefordert wurde, desto weniger fand er statt. Die Kommunikation zwischen beiden Kontrahenten wurde zunehmend asymmetrisch.

„Pfarrer Bopp lässt die Jugend einfach stehen…“ (18)

Am 26.9.72 entwickelte sich ein Krisen- und Gesprächsmanagement, das an „Pendeldiplomatie“ zwischen verfeindeten Staaten erinnerte. Die Leitungsrunde des BDKJ traf sich in der heute nicht mehr bestehenden „Gaststätte Wilhelmsplatz“, auch „Katholischer Bahnhof“ genannt. Die Gemeindeleitung tagte gleichzeitig im gegenüberliegenden Pfarrhaus. Der BDJK wollte unbedingt mit den Gemeindeverantwortlichen reden. Die Jugendvertreter verfassten zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr mehrere schriftliche Stellungnahmen und Gesprächsangebote und versuchten diese dem Gemeindepfarrer im Pfarrhaus zu übergeben. Ohne Erfolg. Pfarrer Ludwig Bopp, der einstige Mentor und Förderer, ließ die Jugendlichen vor der Tür des Pfarrhauses stehen; ein Gespräch fand nicht statt. (19)

Der BDKJ trug den Konflikt an die Öffentlichkeit und in die Amtskirche hinein. Dadurch entfernte er sich immer mehr von der traditionellen, konservativen Pfarrgemeinde.

Ein Jahr lang, bis Ende 1973, gab es Vermittlungsbemühungen auch durch die Dekanats- und Diözesanvertreter des BDKJ, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Selbst der Rücktritt der „Rädelsführer“ des Konflikts von ihren Leitungsfunktionen im Jugendverband lief bei der Gemeinde ins Leere.

Die jungen Erwachsenen im BDKJ gründeten daraufhin eine „Arbeitsgemeinschaft Offene Gemeinde“ und gaben eine regelmäßige Flugschrift heraus (20), die nach den Gottesdiensten verteilt wurde, und kandidierten dann auch für den Pfarrgemeinderat. Ihre Kernforderungen, die sie im Pfarrgemeinderat vertreten wollten, waren die Konfliktthemen, die zur Schließung der Jugendräume führten: mehr Demokratie, weniger Hierarchie, ein offenes, auch politisches Gemeindeverständnis und das Gemeindehaus sollte zu einem Freizeit- und Kommunikationszentrum werden.

Die Kirche wurde quasi aus dem Dorf entlassen

Der Wille der Jugendlichen war vorhanden, sich in der Pfarrgemeinde auch weiterhin zu engagieren. Er blieb ohne Erfolg. Keiner der drei Kandidaten der „ARGE Offene Gemeinde“ wurde gewählt. In den inneren Gremien der Gemeinde, aus denen der BDKJ ausgeschlossen war, setzte sich die Diskussion fort. Nicht alle aktiven erwachsenen Gemeindemitglieder stimmten dem harten Vorgehen der Gemeindeleitung zu. Eine gerade frisch gewählte Pfarrgemeinderätin aus dem eher konservativ geprägten Milieu legte nach kurzer Zeit ihr Mandat nieder. Sie schreibt am 14. Oktober 1973 in ihrer Austrittsbegründung: „…Aus dem Kreis des Pfarrgemeinderats erfolgte(n) in der letzten Sitzung derart aggressive, unberechtigte Vorwürfe gegen den BDKJ, dass ich mich persönlich zutiefst betroffen fühlte. Man bezeichnete die Mitglieder des BDKJ als „Bande“, beschuldigte sie des Hausfriedensbruches und bezichtigte die Gruppenleiter als „Jugendverführer“. Es entstand überhaupt nicht mehr der Eindruck, dass man sich hier um eine christliche Konfliktlösung bemüht…meines Erachtens ist die Einstellung des Pfarrgemeinderats einer kritischen Jugend gegenüber nicht tolerant genug und vielfach nicht gerechtfertigt…“ (21)

Noch 30 Jahre danach wiederholte 2003 die Gemeinde St. Bonifatius in ihrer Jubiläumsschrift „100 Jahre St. Bonifatius“ im Kern ihre Vorwürfe gegenüber dem BDKJ und spricht vom Missbrauch der Offenheit der Gemeinde durch die Jugendlichen: “…Die Ideen der 68 Generation hatten auch die Jugend in St. Bonifatius erfasst. Ausgehend von der Studentenrevolte, die eine größere Demokratisierung in Kirche und Gemeinde forderte, fanden die Jugendlichen gerade in Bonifatius eine große Offenheit, die leider missbraucht wurde und zu drastischen Maßnahmen seitens der Pfarrgemeinde geführt hatte…Dieser Konflikt warf tiefe Gräben innerhalb der Pfarrgemeinde auf….(die Pfarrgemeinde) konnte es nicht zulassen, dass ihre Jugendräume als Bibliothek für sozialistische oder kommunistische Schriften und Versammlungsorte der APO und des SDS genutzt wurden …“[15]

Mit der Trennung der Pfarrgemeinde von ihrer Gemeindejugend verlor sie nicht nur mehrere Generationen von Jugendlichen und damit einen Aktivposten für die Gestaltung ihrer Zukunft. Eine damals beteiligte Gruppenleiterin zieht dieses Fazit: “Gesehen und anerkannt wurde nicht, dass sich der BDKJ in seinem Engagement gegen Ungerechtigkeiten auf eine konsequente Auslegung der christlichen Botschaft beruft. Schade, die Gemeinde verliert ihre engagierten Jugendlichen, die brannten für innovative pädagogische Konzepte und Visionen von einer gerechteren Welt. Viele der Ideen und Konzeptionen sind inzwischen in der Pädagogik und Psychologie anerkannt und werden an den Schulen und Hochschulen weitergegeben…“ (22)

Die Jugendlichen erlebten den Rauswurf auch als einen bedeutsamen Bruch in ihrer Biografie. Immerhin haben sie wichtige Jahre ihrer kindlichen und jugendlichen Sozialisation in dieser Gemeinde erlebt: „Vom Kindergarten in St. Hildegard angefangen, über die Pfadfinderinnenzeit hin zur KJG fühlte ich mich eingebettet in ein soziales Netzwerk. Die Heimat waren die Weststadt und die aktive Teilnahme am Programm von St. Bonifaz. Da traf ich meine Freundinnen, da war ich daheim, auch was religiöse Angelegenheiten betraf…Letztendlich ging es dann nur noch um „Machtverhältnisse“. Ja, man kann von Unversöhnlichkeit sprechen. Was wäre gewesen, wenn mehr Gemeindemitglieder sich auf eine echte Diskussion eingelassen hätten? Wenn sie tatsächlich sich informiert hätten?… Vielleicht hätte auch klarer ein offener religiöser Dialog gesucht werden müssen. …Vielleicht wäre mancher „Hitzkopf“ von damals zu „halten“ gewesen… Aber diese Chance hatte die Gemeinde nicht genutzt. Sie wollte erprobte Pfade nicht verlassen, hat das Potenzial nicht sehen wollen. Und der junge Stadtpfarrer stand ziemlich alleine auf weiter Flur und wurde dann „links überholt“, und es kam, dass „eine ganze Generation verloren ging,… Die Kirche wurde quasi aus dem Dorf entlassen.“ (23) „… Die Jugend und nachwachsende Generationen haben die Pfarrgemeinde als Erfahrungsraum im Gemeinwesen verloren… Missen möchte ich die Zeit beim BDKJ nicht, sie hat mir Richtung gegeben und Kraft für Engagement…“ (24)

1973-1982: Nach dem „Rauswurf“ aus der Gemeinde entwickelt sich die katholische Jugendarbeit zur „freien“ Stadtteilkultur in der Weststadt: Das „Kulturfenster“ entsteht

Der Hinauswurf aus der Gemeinde beendete keineswegs das „Treiben“ der jungen Katholiken und ihres sozialen Umfelds in der Weststadt. Neue Räume wurden auf privater Basis gefunden, der „Walzenkeller“, benannt nach dem Eigentümer des Hauses Ecke Gaisbergstraße / Adenauerplatz. Zunächst wurden die Kellerräume durch handwerklich begabte Jugendliche in Eigenregie in stundenlanger ehrenamtlicher Arbeit zu einem Ort der Begegnung umgebaut. Bis Ende der 70er Jahre diente der Walzenkeller als Ersatz für die verschlossenen Kinder- und Jugendräume in St. Bonifatius. Das soziale Milieu der Gruppen veränderte sich mehr in Richtung Gymnasiast*innen. Die politischen Themen und der Zeitgeist der 70 er Jahre beeinflussten die Jugendarbeit weiterhin. Katholische Bezüge spielten dabei zunehmend eine untergeordnete Rolle, auch wenn die Jugendlichen weiterhin im BDKJ organisiert blieben. Die Pfarrgemeinde St. Bonifatius spielte für die ehemals Gemeindejugendlichen bald keine Rolle mehr.

Ende der 70 er Jahre startete die nächste Entwicklungsphase, die in der Gründung des „Kulturfenster e.V.“ mündete. Die einstmals sehr traditionelle katholische Jugendverbandsarbeit des BDKJ St. Bonifatius stellte sich nun in einem ganz neuen Konzept auf: Stadtteilkulturarbeit für und mit Erwachsenen, kulturpädagogische und mobile spielpädagogische Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche, orientiert am Konzept der ästhetischen Erziehung[16].

Aber auch die Gründungsphase des KULTURFENSTERS verlief nicht konfliktfrei. Nun witterte die Heidelberger Stadtverwaltung unter dem damaligen OB Reinhold Zundel „linkes Treiben“ im smarten Gewand von Kinderspielaktionen und dem alternativen Stadtteilfest „Sommerspektakel“, das vom KULTURFENSTER ab 1983 auf dem Wilhelmsplatz erfolgreich umgesetzt wurde.

Die von der Pfarrgemeinde alternativ zum BDKJ initiierte „neue“ Pfarrei- Jugendarbeit stagnierte eher und erreichte zahlenmäßig nie die Größenordnung der BDKJ-Jugend.

Bedingt durch den Strukturwandel in der Weststadt nahm auch die Zahl der aktiven Gemeindemitglieder und der Kirchenbesucher*innen[17] nach und nach ab. Der Nachwuchs fehlte. Waren einstmals die 3-4 Sonntagsgottesdienste überfüllt, sind es heute, 2022, erheblich weniger Gottesdienstbesucher.

Das Wahlverhalten und damit auch die „Kultur der Weststadt“ veränderten sich in den 70er und 80er Jahren weiter. In der einstmaligen CDU-Hochburg nahm der Anteil der SPD-Wähler* innen zu. Nach der Gründung der Grünen Partei wurde die Weststadt im Lauf der folgenden Jahrzehnte dann zur eher „Grünen Hochburg“.

Ende gut, alles gut? Das Verhältnis der Rebellen zu ihrem Mentor Ludwig Bopp

Das Verhältnis zwischen den damals jungen „Rebellen“ und ihrem Mentor Jugendkaplan Ludwig Bopp – der 1972 als Pfarrer der Gemeinde den Bruch zwischen Jugend und Gemeinde vollzog bzw. vielleicht vollziehen musste- verbesserte sich wieder ab den frühen neunziger Jahren, ca. 20 Jahre nach dem Rausschmiss aus der Gemeinde. Der jahrelange institutionelle bzw. gesellschaftliche Konflikt hatte letztlich keine andauernden negativen Auswirkungen auf die gegenseitige, immer sehr wertschätzende, menschliche Ebene zwischen Ludwig Bopp und seinen inzwischen älter gewordenen Rebell*innen aus den 60 er und 70 er Jahren.

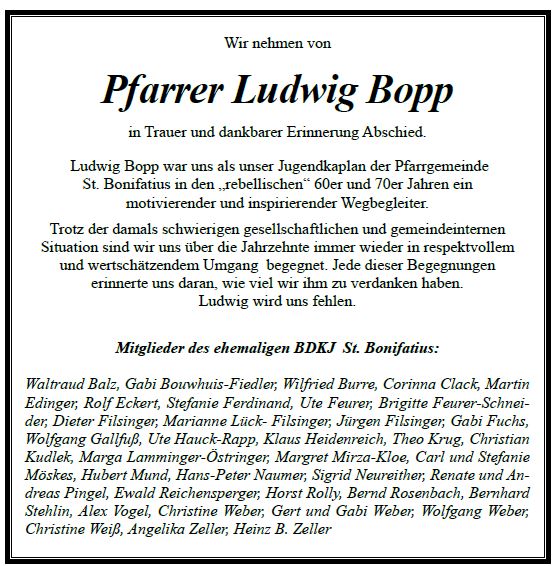

Das drückte sich dann auch nach dem Tod von Ludwig Bopp im Jahr 2021 in dieser Traueranzeige aus:

Hinweise auf die Autor*innen

Ute Hauck-Rapp, Jg. 1956, Diplompädagogin, Lehrerin und Beratungslehrerin, von 1972-1984 ehrenamtlich auf Pfarrei-, Dekanats-, und Diözesanebene in der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) aktiv; Beruflich auch tätig in der Begleitung und Förderung von benachteiligten Jugendlichen.

Wolfgang Gallfuß, Jg.1950, Sparkassenkaufmann, Päd. M.A., aktiv in der katholischen Jugendverbandsarbeit bis Anfang der 70 er Jahre. Mitgründer und Geschäftsführer verschiedener Sozial- und Kulturunternehmen in Heidelberg (Kulturfenster e.V., DIE WERKSTATT eG; WERKstattSCHULE e.V.; Jugendagentur Heidelberg eG).

Sigrid Neureither, Jg. 1955, Diplom-Handelslehrerin, in der Weststadt in einem katholischen Haushalt und in der Gemeinde Sankt Bonifatius aufgewachsen. Abitur am katholischen Mädchengymnasium Sankt Raphael. Pfadfinderin, Kath. Junge Gemeinde, Gruppenleiterin. Studium der Wirtschaftspädagogik.

Bernhard Stehlin, Jg. 1953, Volkswirt, ehem. Schulleiter der Willy-Hellpach-Schule Heidelberg. Engagiert und aufgewachsen in der Gemeinde St. Bonifatius: Ministrant, Jungschar (KJG), Pfadfinder (DPSG); früh eingebunden in organisatorische Leitungsfunktionen. Mitbegründer des Vereins KULTURFENSTER e.V. und verschiedener anderer gemeinnütziger Vereine.

Angelika Zeller, Jg. 1953, Diplomsozialarbeiterin. Jahrelang ehrenamtlich und hauptamtlich in der katholischen Jugendarbeit tätig.